この1年間の間に、チャットボットという言葉が日本でも定着してきたと感じます。

そしてチャットボットは、この短期間でかなり変化してきました。

■「ChatBot」?「Bot」?

私の場合、最初にチャットボット(ボット)を知ったのは、「Twitter」だったと思います。

といっても、人間が質問したことに応えるようなものではなく、キーワードを設定すると自動でそれを検索してきて、自分のTwitterでツイートしてくれるという単純なものでした。このころはチャットボットと言わずにただの「Bot」と呼んでいた思います。

■はじめは簡単なやりとりだった

それからしばらくして、「チャットボット」を知るようになったのは、「Slack Bot」でした。

SlackBotは、カスタマイズ可能で、外部から取得した必要なニュース情報を流すこともできますし、メンバー間でのやりとりの自動化もすることができます。

自分でカスタムすることができるということで、手始めにSlackBotから作っていきました。

■SNSでチャットボットが作れるようになった

そのあと、LINE や facebook がチャットボットに対応することができるようになり、その中でもLINE@による自動応答機能は、チャットボットは誰でも簡単に作れる仕組みになっており、メッセージアプリにはチャットボットが組み込めるようになっていきました。

【LINE】chatbotの開発・普及に向けて新たな展開を発表、新たなMessaging APIを公開し、開発者への開始 | LINE Corporation | ニュース

■文字だけのやりとりから音声のやりとりへ

このあたりから複雑に進化をしていきますが、チャットボットは「文字」でのやりとりだったものが「音声」でもやりとりをすることができるようになります。自然言語処理もできるようになり、人工知能が搭載されたものもでてきました。

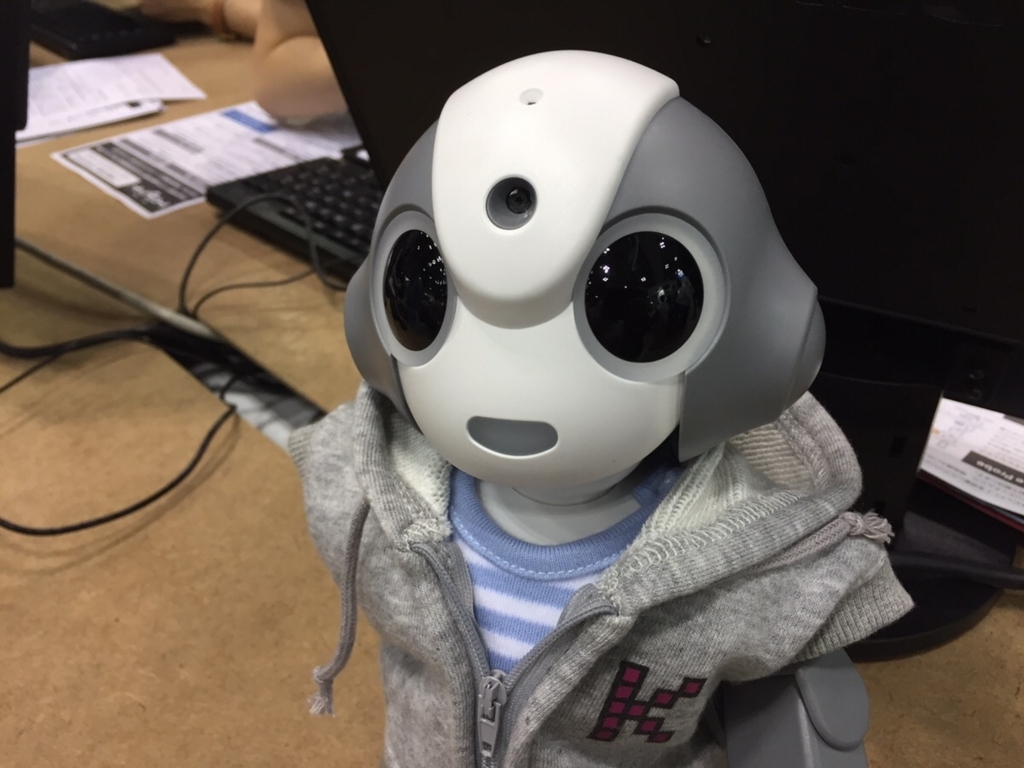

そう考えると、デバイス内蔵型の「Siri」や自己学習型の「Tey」、それにsoftbank の「ペッパー」は、チャットボットの進化系とも言えるような気がします。

とくに進化しているのは、人工知能を搭載したことによってより人間らしく会話ができるようになったことです。

今までは、定型文でしか返せなかったり、あるキーワードにしか反応しなかったのですが、IBM のWatson(ワトソン)や、MicrosoftのLUIS、AmazonのALEXAなどを組み込めるようになったおかげで進歩したように思います。

■アニメーションによる音声会話

音声がついてくると次は、アニメーションと同期したQ&Aチャットボットや、案内用チャットボットなどが誕生しました。ちょうど今がこのあたりにいると思います。

アニメーションをつけて会話させることで擬人化することができ、あたかも人やキャラクターと会話をしているような錯覚を起こさせます。

このあたりまでくると、もはやゲームをしているような感覚になります。

音声で会話できるゲームといえば、1999年に発売された「シーマン」がありました。

ドリームキャストで音声認識ができて育成ができるものでした。確か名前や年齢などを覚えてくれたと思います。

そう考えると、「シーマン」って結構先をいっていたゲームでしたね。忘れていました。

■次世代のチャットボット

次世代のチャットボットは、おそらく「ロボット」に組み込まれたり、「電化製品」に組み込まれることになるでしょう。「自動車」に入るとしたら、きっと「ナイトライダー」になるでしょう。このあたりは知らない人もでてくるでしょうね。

K.I.T.Tと呼ばれる人工知能を搭載した(?)自動車自体が人工知能であるとも説明されていますから、「乗れる人工知能」ってことになるでしょうね。

それから、今年の夏から発売されるGoogle HomeやLINE Clova、アマゾンEchoなど、スピーカー搭載型人工知能が日本でも販売されます。

来年の今頃は、一家に一台になっているか、テレビに人工知能が搭載されたりしていくのでしょうね。

■未来のチャットボット

ここまでくると想像の世界ですが、翻訳の部類が最近飛躍的に進歩しています。

Google の日本語翻訳などは、かなりの精度で自然な日本語に翻訳してくれるようになりました。

さて、翻訳といえば夢のような時代を想像してしまいます。それはペットとの会話ですね。チャットボットをもっと進化させれば、ペットとも会話できるような時代になるのではないでしょうか。

いろいろ考えると楽しいですね。